研究活動

学長プロジェクト研究費の成果公開

本学では学長プロジェクト研究費(学内研究費)として、科学研究費助成事業の獲得を視野に入れた「競争的研究費」と、プロジェクト型の「芸術表現企画事業費」を配分しております。 研究成果の公開を通して、地域や研究機関の皆様に本学の取組をご紹介します。

※五十音順。所属・職位は令和6年度時点。

令和6年度競争的研究費

研究課題名:教育機関におけるV.I.デザインと、導入教育のブランディング ユニバーシティ・アイデンティティの実践的研究

研究代表者:コミュニケーションデザイン専攻 准教授 石川 昌

研究概要

現代のブランディング活動において「V.I.(ビジュアルアイデンティティ)デザイン」の役割と可能性を理解することは極めて重要でありながら、現状ではその理解が不十分である。C.I.(コーポレートアイデンティティ)デザインがブランドの核となる価値を表現するのに対し、V.I.(ビジュアルアイデンティティ)デザインは視覚的側面を担い、デザインシステムを通じて多様なメディアに柔軟に適応する機能を持つ。V.I.が適切に設計・展開されることで、ブランドの理念や価値が強化され、視覚的な統一感が信頼の醸成にも寄与する。

本研究では、学内におけるロゴ使用の不統一によって、ブランドイメージに一貫性を欠く現状を踏まえ、本学のユニバーシティ・アイデンティティを整理・再構築することを目的とした。特に、簡易に策定されていた既存ガイドラインの不備を補い、大学の理念と価値を的確に視覚化することを目指した。

具体的には、ロゴ使用頻度の高い職員を対象にインタビューとアンケート調査を実施し、使用上の問題点を抽出。これらをもとにロゴのデザインバリエーションを検討し、視認性や運用性に配慮した改訂案を作成した。さらに、ロゴの色と形を詳細に検証し、CMYK値の微調整を行いながら各種用紙への出力を試行することで、色の再現性に関する課題を明確化した。

また、開学時にロゴを設計した製作者の意図を尊重しつつ、新たなバリエーション案を作成。視覚的展開の幅を広げる一環として、立体表現が可能なエンボッサー(型押しスタンプ)も2種制作した。最終的には、未整備だった公式データ類の再設計を行い、現代の多様なメディア環境に対応可能な新たなV.I.デザインの整備とその運用提案を実現した。

研究課題名:ヒューマンインターフェースでの出力信号の入力信号化〈ヒューマンハウリング〉に関するリアルタイムにおける表現手法の研究

研究代表者:景観デザイン専攻 助手 石田 駿太

研究概要

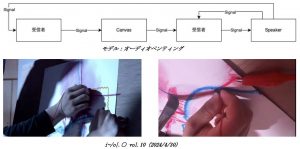

本研究は、従来の情報の物質的な伝達という捉え方に対し、ネオサイバネティクスの視点から、情報とは個々の人間に生じる「意味作用」であるという考え方を提示する。その上で、本研究が提唱する「ヒューマン・ハウリング」概念を中心に据え、その情報伝達モデルを実践事例を通して検討する。

「ヒューマン・ハウリング」とは、人間における特有の信号フィードバック現象であり、本研究では、伝言ゲームの拡張実験と、絵画と音を組み合わせたライブパフォーマンスという二つの事例を通して、その本質に迫る。前者の実験は、信号の知覚と変換の過程に現れる意味作用の最初の段階を示すものであり、後者のパフォーマンスは、複数の感覚情報が錯綜する状況下で人間が経験する逡巡が、「ヒューマン・ハウリング」の一例であることを示す。

さらに、シャノン&ウィーバーのモデルと社会的コミュニケーション・モデルを比較することで、「ヒューマン・ハウリング」モデルが、外部の信号伝達と内部の意味生成という、コミュニケーションの二つの側面を統合的に扱うことを示す。最後に、音響的ハウリングとの比較を通して、「ヒューマン・ハウリング」概念が、人間の内部フィードバックに着目した新たな芸術表現の可能性を開くことを示唆する。

研究課題名:戦争体験の記憶の継承に関する研究 ―ドラマセラピーによる戦争非体験者の当事者性獲得に向けた演技ワークショップの実践

研究代表者:景観デザイン専攻 准教授 石山 友美

研究概要

本研究は、太平洋戦争の記憶について、当時の映像や写真など、個人が記録した私的なメディアを使い、マスメディアが伝えてきたものとは別に市民が戦争をどのように体験し記憶してきたか紐解きながら、複数が参加する演技ワークショップにおいて、ドラマセラピーの手法を用い、かつ複数の演劇理論を参照しながら、参加者がフィクショナルな想像力を持って戦争体験の当事者を演じ、戦争を自らの生活と地続きのものとして認識しなおすことで、当事者性を獲得していくことを目指す。

ドラマセラピーとは、演劇の仕組みを応用した心理療法であり、根本原理は複数が対峙するドラマで配役を逆にすると、それぞれの意見や感情への気づきがあり、それが心の癒やしや内面的な成長につながるという考え方である。本研究では、こうしたドラマセラピーの手法を戦争体験という集団のトラウマとも言える出来事の継承において用いる。具体的には、①複数回のワークショップを実施しながら、太平洋戦争の記憶に関連する映像や写真を題材に、それらを②ワークショップの参加者たちとドラマセラピーの手法を使い、戦争体験を共有し③そのプロセスとともに、成果として演技を物語にのせ、それを作品化し④上映することで、ワークショップの参加者はもちろんのこと、鑑賞者にも戦争の記憶を継承していくことを最終的な目的とする。

研究課題名:秋田県にかほ市における集落の歴史と空間構造

研究代表者:景観デザイン専攻 准教授 石渡 雄士

研究概要

本研究では、日本の街並みにおいてその歴史性が空間としてどのように継承されているのかという学術的問いのもと、戦後の都市開発が進んだ集落においても歴史を継承した地域構造が成り立っていることを明らかにすることで、地域の枠組みを捉え直すものである。具体的には秋田県にかほ市の中心市街地を対象として、明治初期から現代までの地域構造を時代ごとに明らかし、どのように歴史性を受け継ぎながら近代、現代へと変容していったのかを検証することを目的とする。本研究の特徴は、特定の時代を対象としてその時代の地域構造を復元することに主眼が置かれていたこれまでの集落調査と異なり、特定の時代に限定せず時代が移り行く中でその時代時代の影響を受けながら地域構造が受け継がれていくプロセスに重点を置いて解明する点にある。

研究の目的は、秋田県にかほ市の流れ山をもつ集落を対象として、明治初期から現代までの地域構造を時代ごとに明らかし、どのように歴史性を受け継ぎながら変容していったのかを検証することである。具体的には、明治初期の地域構造を風土に根差した伝統的システムをもつ街並みとして位置づけ、このシステムを基盤としながら近代の要素がどのように入り込みながら変容して開発が進んでいったのかを考察する。本研究の学術的独自性は、これまでの集落調査は特定の時代を対象としてその時代の地域構造を復元することに主眼が置かれていたが、本研究においては特定の時代のみに限定せず、時代が移り行く中でその時代時代の影響を受けながら地域構造が受け継がれていくプロセスを重視する点にある。本研究における創造性は、集落は歴史の連続性をもちながら発展し、その延長線上に現在、未来があると考えることから、本研究の成果が今後の歴史を活かしたまちづくりに活用されることを念頭においた研究である点にある。

調査では、昨年度に取り組みはじめた仁賀保周辺の平沢・浜田・高磯・三嶽前・横岡などの各集落内における流れ山の位置や土地利用、主な街路と敷地割、水環境(河川や湧水、井戸、用水路)に関する補足調査を行った。また、昨年度調査した平沢の清水山の分析により、近世において仁賀保氏の拠点が流れ山に置かれていたことが明らかとなったことを受け、その前段階としての拠点であった中世の山城(山根舘)および集落(内部)の空間構造について調査を実施した。

研究課題名:風環境に着目した集落景観の解明とその表現手法の確立

研究代表者:景観デザイン専攻 准教授 井上 宗則

研究概要

本研究では、「⼈はいかにして集団で⽣活する空間を形成していくのか」という集落景観研究の根源的な問いのもと、広域的な⾵環境に着⽬した集落景観の把握と理解の促進を試みた。

⾵は⼤地と並び、我々の⽣活環境の形成に⼤きな影響を与える⾃然要素であるが、その作⽤に焦点を当てた集落景観の研究は、管⾒の限りでは⼗分に⾏われていない。そこで本研究では、⾵の特性に基づく集落景観の解明と、その表現⼿法の確⽴を⽬指した。

具体的には、⾏政区画ではなく、⽇本列島の地形構造に根ざした⾵環境のまとまりを単位とした景観特性の⼀端を解明すべく、北海道檜⼭郡江差町の臨海集落において現地調査を実施した。また、⾵環境のインタラクティブな「⾒える化」を⽬的とし、TouchDesignerを⽤いた⾵の表現⼿法の検討を⾏った。

研究課題名:地域資料の記録における赤外線反射画像の活用について 〜絵馬の色材分析を通して〜

研究代表者:美術教育センター 准教授 大関 智子

研究概要

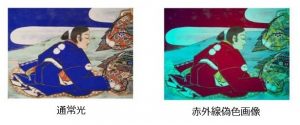

各地域には、絵画や絵馬、仏像など色材をともなう地域資料が数多く存在する。これら資料群は、劣化により色材が失われる前に各地域で調査・記録され、後世に伝えられていくことが望ましいが、色材調査における専門家の不在や予算の制約等が障壁となり、地域で実施される調査項目は所在や採寸、記録撮影にとどまる傾向にある。近年、技術の進歩により物質ごとの赤外線を吸収する度合いの違いに着目し、デジタル赤外線カメラ撮影による赤外線反射画像を活用した色材の推定が実践されている。資料を非破壊で比較的安価に調査が行えることから、これまで調査対象として扱われることが稀であった地域資料にもその機会が与えられることが期待できる。しかし、日本の伝統的な描画材料により描かれた地域資料について、前述した手法を用いた調査報告は多いとは言えず、特に支持体や描画材料、形態が多様である地域資料への活用においては、調査手法の有効性を明らかにする必要がある。よって本研究は、上記地域資料の中から特に絵馬を対象とし、色材の分析に赤外線反射画像を活用することで、調査手法としての有効性を検証、評価することを目的としている。

本研究では、明治初期に地方狩野派画人により描かれた大絵馬を対象に分析を行った。まず、事前に行った蛍光X線分析や目視調査の結果から大絵馬に使用された顔料を推定し、各分析箇所に対応した色材試料を作成した。次に画像編集ソフトを用いて、カラーチャンネルを入れ替えるレタッチ手法(カラースワップ)により、大絵馬及び各色材試料の通常光撮影画像と赤外線撮影画像の「赤外線偽色画像」を生成した。赤外線撮影画像は、資料全体の赤外線吸収の程度をモノクロに近い画像で記録することしかできないが、通常光の色情報を反映することで各顔料の特徴的な色味が現れる。これにより、大絵馬と各色材試料の生成画像を比較することで、推定した内容の正否を確認した。以上の結果から、大絵馬の生成画像は推定した内容と概ね同様の色味を現し、絵馬の色材分析において有効な手法であることを確認した。また、資料を傷つけることなく広範囲を一度に分析することが可能であることから、分析作業を安全に効率的に行うことができるなど、総じて予算や作業効率の面からもメリットが大きく、地域資料の色材分析に活用が期待できると考える。一方、透過性のある支持体に描かれた資料や顔料の混色や塗り重ねなど、複雑な制作工程を背景にもつ資料については生成画像の示す傾向を明らかにできず、今後の課題としたい。

研究課題名:フィンランドとの国際交流における人材育成プロジェクト2024 ―教職・教育実習等を入口として―

研究代表者:美術教育センター 教授 尾澤 勇

研究概要

北欧フィンランドと日本の秋田の北方圏にある共通する文化を背景とした比較を通した郷土人材育成の研究は重要である。1860 年代、産業革命により父祖から「手」を通して伝わり培われてきた人間教育が失われた結果、普通教育の中に図工の基礎である手仕事を基礎教育に設けたのがフィンランドである。そこで比較や交流などを通して人間教育としての手仕事の教育から学ぶことは多いと考え、2015 年度からフィンランドと秋田の交流美術展開催を通して、生徒がふるさとの文化のよさに気づく実践を行ってきた。そこでそれを発展させ、本学の国際交流を通した人材育成に昇華することを目的とした。計画ではアールト大学等と連携しながら、本学教職課程履修学生1名が、高等学校等で滞在し、フィンランドの生徒を対象に美術や工芸の表現や鑑賞の授業(教育実習等)を行い、異文化交流を通して見聞を広めたりグローバル教師の資質・能力を深めたりし、国の施策であるグローバル教師の育成に資する教育実践を行う予定であった。

実際は、アールト大学の国際交流担当者と「今後のフィンランドと本学の協力体制構築に向けて」プロジェクトを具体的に進めていく確認を行った。教育実習はエスポーンイヒテスルセオ高等学校にて本学教職4年生による、「まんが表現」指導、75分授業×3回を行い、実習生の成長および、高校生の表現に成長が見られ有意な実績を得ることができた。また、イヒテスルセオ高等学校とオムニア職業学校において、尾澤と坂本講師による日本文化の講演も行った。上記の実践を通し、今後のフィンランドや海外での教育実習等を入口にした国際交流による人材育成プロジェクトの良いスタートを切ることができた。

研究課題名:国際アーバンスタディーズ・ワークショップ『Alter-Shelter 8』(ワークショップ企画運営のディレクション、講師としての実地指導)

研究代表者:大学院 教授 岸 健太

研究概要

国際アーバンスタディーズ・ワークショップ『Alter-Shelter』は、すでに兆しのある「グローバルな都市化時代」における人間居住のありかたをアートやデザインなどの創造領域と地域研究諸領域を複合させた実践手法を通して探り検討する都市研究の活動である。本ワークショップは、将来に大きな発展が予測される現代アジア都市における人間居住の課題と可能性をフィールドワークとディスカッションを通して発見し、それを創造領域の視座から新しいメディア手法で公共に向けて報告することを一連の活動として、2015年より毎年開催されてきたものである(パンデミック下の3年間を除く)。

今年度実施のワークショップは第8回目『Alter-Shelter』となる予定であったが、実施予算財源の変更があったため、報告者(岸)が共同主宰研究者として参画中の『ダイキン工業・京都大学CSEAS産学共同研究「東南アジアの都市居住」』が取り組む「地球温暖化時代の熱帯都市居住の形式・政策の創出」に基づくワークショップシリーズ『Thermopolis』の第2回目として、本学、スラバヤ工科大学、バンドン工科大学より参加者を得てスラバヤ市プランピタン村落にて実施した。

研究課題名:塑造制作者の視点による左官職人・入江長八の芸術制作と福祉活動についての調査研究

研究代表者:美術教育センター 助手 竹本 悠大郎

研究概要

本研究は、江戸後期から明治中期にかけて静岡・伊豆を拠点に活躍した左官職人・入江長八(1815 -1889)の芸術制作と福祉活動についての調査によって、日本の彫刻史の中心にはされてこなかった芸術活動の一端を明らかにすることを目的としている。

①第1回内国勧業博覧会(明治10年)において第2区5類(製造物)と第3区6類(美術)に出品し褒状を受ける一方で、その後は博覧会に出品することなく、活動拠点を故郷の静岡に移して芸術制作と寺院での慈善活動を行った入江の活動とその背景にある思想を、入江に強い影響を与えたとされている山岡鉄舟(1836-1888)を手掛かりに明らかにすること、②入江に学んだ後、それぞれの故郷で生活との強い結びつきのなかで、左官技術と芸術制作を発展させた弟子たちの動向を追うことで、地方における芸術の可能性を探ること、この2点に注目して研究を開始した。先行する研究の多くで入江長八は、左官仕事を芸術へと昇華させた「左官職人」として扱われてきた。しかし本研究において、静岡県伊豆市や長野県安曇野市などで入江の作品をはじめとする「鏝絵」(鏝で描かれた漆喰のレリーフ装飾)を実際に見て、文献を調査していくなかで、入江の芸術活動を芸術家の表現-職人の仕事といった近代以降の区分で捉えることが妥当とはいえないことが見えてきた。入江の芸術制作での主要な表現方法である「鏝絵」 もまた、芸術家の表現-職人の仕事といった区分では捉えられない。

「鏝絵」とは、主に江戸後期から大正期に作られた左官による漆喰を用いた塑造表現である。現在でも日本各地の家屋や土蔵の外壁に残っているが、その存在はあまり知られていない。「鏝絵」をめぐる造形性や関係性は、近代以降の美術概念に即した彫刻史や、東京をはじめとした大近代以降の美術概念に即した彫刻史や、東京をはじめとした大都市を中心に語られてきた彫刻史都市を中心に語られてきた彫刻史では取りこぼされてきた、といってもよい。

本研究では日本各地に残る「鏝絵」の一部を調査し、塑造作家としての視点から「鏝絵」の造形性や、「鏝絵」制作の周辺にある左官と施主、あるいは左官と土や水との関係性について考察をすすめた。その成果は『秋田公立美術大学 人間形成プロジェクト研究活動報BEAK第11号(2025年3月発行)に、研究ノート「「鏝絵」から塑造の可能性を考える-大石田・秋田・信州・安心院・美作を訪ねて」として発表している。「鏝絵」という芸術表現は、私が本研究課題を着想したときに想定していたよりも奥深く、本研究では「鏝絵」の起源を明らかにすることに留まった。そのため、入江の芸術活動と福祉活動との関係性についての考察はまだ十分に十分にすすめられてすすめられていない。その点は今後の課題としたい。

研究課題名:絹本着彩画についての技法研究と現代日本画の創出

研究代表者:アーツ&ルーツ専攻 助手 中田 日菜子

研究概要

日本には絵絹を基底材とし、岩絵具や墨で彩色する絹本着彩画と呼ばれる伝統的な絵画表現がある。筆者はこれまで、絹本着彩画に取り組むと並行して、江戸時代や中国南宋時代の絹本着彩画を模写制作研究することで当時の制作技法を明らかにし、技術を習得した。先行研究では、古典で用いられている手織の絵絹と現代の機械折り絵絹では性質が大きく異なっていることが指摘されており、絵絹の構造上の違いが絹本着彩画の表現に大きな影響を与えていることが明らかになっている。しかしながら、絵絹の性質の違いにまで言及した現存の技法書は十分とは言えず、以前まであった画派を中心とした画壇や師弟関係など、密接な関係で得ることができる技術・技法がなくなっており、絵絹文化の衰退を危惧する。そこで本研究では、より具体的な絹本着彩画技法の解明や、絵絹の特性を明らかにし周知することを目的とする。本年度は、絵絹の構造に着目して技法に応用するため主に以下の点に取り組んだ。

①7種類の絵絹に砧打ちや寒天引き、ドーサなどの加工を施したサンプルに描画実験を行った。絵絹の風合いがどのように変化し、彩色にどのような影響を及ぼすかを比較検証した。

②絵絹の構造がどのように絵画表現に関わっているかを考察するために、サンプルをデジタルマイクロスコープを用いて撮影しデータとしてまとめた。

③絹本着彩画を制作することでその有効性を実践的に検証した。

研究課題名:多様な映像メディア表現の創作支援を目的とした「実空間映像編集」の提案

研究代表者:ビジュアルアーツ専攻 准教授 萩原 健一

研究概要

現代において映像制作は、主にコンピューターやスマートフォンのモニター画面内で行われる。これに対し、本研究が提唱する「実空間映像編集」とは、現実空間のなかで身体を用いて作業を展開する編集方法を指す。多彩な映像表現手法の習得を目指す学生にとって、モニター画面の中から現実空間へと移行し、積み木あそびのように物理的に映像素材を操作する体験が有用であるという問いに基づき、この体験を実現するためのオリジナルのツールおよびシステムを構築した。本研究期間中に制作したリモートチームアニメーション『Tele Animation|テレアニメーション』は、山口市教育委員会の協力のもと、山口市立徳地中学校で2日間にわたる模擬授業とワークショップを開講し、その有用性を実践的に検証した。受講した20名の中学生は映像制作の初心者であったにもかかわらず、創作表現への自発的な参加が確認できた。異なる場所の視点を混合させたストップモーション作品など、既存の映像アプリや編集ソフトでは生まれにくい作品プランの提案もあり、新規性のあるアニメーション体験であることが示唆された。今後、本研究を前段としてさらに進化させることで、現代的なメディア表現の創出を促すものと期待できる。

<テレアニメ紹介動画はこちら>

研究課題名:岩絵具を用いた芸術表現研究―日本画の枠組みを超えて―

研究代表者:美術教育センター 助手 日野 沙耶

研究概要

鉱石を粉砕して作られる岩絵具は、日本画という絵画ジャンルにおいて展色材の膠と練り合わせて用いられている。今日、岩絵具を多用した色彩豊かで重厚な表現は日本画の特徴として定着しているが、その表現の過程にはいくつもの不自由さが存在している。しかし岩絵具自体には、他の材料にない独自性―膨大な色数や幅広い粒子径、自然に近い色調―があり、活用の可能性を秘めた材料でもある。

そこで本研究においては、岩絵具の独自性を再評価し、その活用の可能性を追求するために、従来とは異なる手法で岩絵具を用いた作品について調査を行い、岩絵具の表現効果を考察する。さらに、筆者自身の制作において岩絵具を活用した作例を発表する。これらを通じて、岩絵具の新たな活用可能性を考察・提示することを目的とする。令和6年度は、特に李禹煥の絵画シリーズを対象としながら、作品調査(文献および実見調査)、描画実験を行い、岩絵具の効果とその有用性を探った。また、制作実践においてはPVA(ポリビニルアルコール)やアルファ化デンプンを使用した接着手法による表現研究を行い、岩絵具を用いた表現の可能性を追求した。

李禹煥の作品においては、新岩絵具の中番程度(9~11番)の粗さを用いていることが推測された。これによって岩絵具の華美性を抑えることが可能となり、鉱物顔料特有の物質感という最低限の側面を利用できたことが考えられる。また、膠、油といった展色剤は、各シリーズのコンセプト・特徴(物質の減少、動線・質量の提示)と密接に関わっていることが分かった。岩絵具は展色剤の性質を顕著に表すことが出来る素材であり、李はその柔軟性を活用した表現を展開していたことが明らかとなった。制作実践において行ったPVAやアルファ化デンプンを使用した接着手法は、調達や安定性の面で課題があるが、従来の手法よりも容易に岩絵具を定着することが可能となった。制作した作品は、ポンデザール展(せんだいメディアテーク)、トリエンナーレ豊橋(豊橋市美術博物館)に出品し発表した。

研究課題名:日本国内及び海外動物園のピクトグラム調査 及び2024年大森山動物園プロジェクト海外ワークショップ実施。

研究代表者:コミュニケーションデザイン専攻 教授 ベ・ジンソク

研究概要

一つ目の研究では、国内・外の動物園を調査しているなかで、動物園がいまだに動物が持つ魅力や動物園で観て触るのに十分な情報、外国人やまだ文字を読めない子供、文字が見にくい高齢者のための情報がピクトグラムに盛り込めていないことを実感した。本研究では、日本国内及び海外動物園の現状のピクトグラムを対象に、基盤研究を行う。このような背景から 2024 年度は、動物園に関連するピクトグラムの現状を 2022 年に続き調査した。

二つ目の研究では、秋田市大森山動物園のアートプロジェクトの一環として、秋田公立美術大学・韓国釜山東亜大学・台湾大同大学・タイBURAPHA 大学の学生とワークショップを実施した。このプロジェクトは、動物園をギャラリーに見立て、「動物園」をテーマに、動物をモチーフに制作した作品を展示するものである。アートを取り入れた、より楽しめる動物園づくりと、動物園を美術大学の作品発表の場としても活用することが主な目的である。今年度のワークショップでは、ペンギン家族の物語、ペンギンパレード、ペンギンの見る夢の世界、ペンギンの一生などペンギンの絵をテーマにワークショップを行なった。今までのアートプロジェクトを紹介し、今回テーマであるペンギンの物語を考え提案する内容だった。異なる文化背景を持つ学生たちが作品を提案することで、国際的な視野を広げ、創造力を高める機会となった。

研究課題名:北東北(北海道)縄文土器・土偶から発想を得た現代彫刻の個展発表、及び木彫(古代の漆技法)研究、古代の鋳造技法研究する。

研究代表者:アーツ&ルーツ専攻 教授 皆川 嘉博

研究概要

北東北(北海道)の縄文土器は日本人のルーツを探る上で重要である。またその縄文のデザインを現代彫刻として秋田から発表・発信することは重要であると考え、本研究に取り組んでいる。

これまでは北東北の縄文遺跡群などをフィールドワークしてきたが、実際の制作、発表が不十分であった。今回は、縄文時代位以降の青銅技術まで広域に研究することを考え、実習棟B棟の鋳造施設を活用し、学生にも鋳造研究成果を還元することを目標にした。1月中に1回、ブロンズ鋳造をすることができた。

「Rootsを刻むvol.2」は皆川のオリジナルの陶彫研究報告である。縄文土器や縄文土偶の優れたデザインを現代彫刻に取り入れた。古代の縄文人のデザインを模した彫刻だが、どこか未来人を作っているような錯覚に陥いる。今回は秋田から中国に渡りシルクロードを旅し、ガンダーラ仏を超え、西洋のギリシア彫刻に辿り着くような制作となった。

研究課題名:領域横断と複合的表現の育成のための「絵本の学びプログラム」の開発的研究

研究代表者:ものづくりデザイン専攻 准教授 柚木 恵介

研究概要

本学の令和6年度の経営方針の一つとして、絵本の持つ特性や潜在力を整理し、本学の教育につなげていく可能性の検討を掲げている。

この具体的な検討にあたり、学内での絵本に関する興味・関心を高め、機運を醸成していくため、教員によるプロジェクトWGを設置する。これは、学生に絵本の学びや絵本の制作研究をする場を設定することで、学生自身が新しい自分に出会ったり、物事に対する価値観を発見したりすることにつながる。絵本の持つ特性や潜在力、教育効果等を分析・整理し、本学の基礎教育や専門教育(デザイン教育)につなげていく可能性を検討するためも、専攻の枠を超えた教員によるプロジェクトWGを設置し、研究を推進する。

(1) 絵本に関する知見の集約、教員との情報共有

(2) 学生の機運を高めるための活動(ワークショップ、体験ツアー等)の実施

(3) 学生の実態を探る現況調査、本学の教育課程への展開に向けた研究

(4) 学生が絵本を通して 「領域を横断」できる授業科目(絵本コース)の提案

(5) その他、絵本に関する事業に関すること

絵本の持つ特性や潜在力、教育効果等を分析・整理し、本学の基礎教育や専門教育(デザイン教育)につなげていく可能性を見出す研究として、より専門的な絵本の学びや絵本の制作をする場を設定することで、学生自身が新しい自分に出会い、物事に対する価値観を発見し表現の引き出しを増やすことにつながる。

・絵本に関する知見の集約、教員との情報共有

・学生が絵本を学ぶことを通して 領域を横断し、複合的表現ができる絵本の授業科目の開発・提案

・学生の実態を探る現況調査、本学の教育課程への展開に向けた研究

・学生の機運を高めるための活動(ワークショップ、ボローニャ原画展(板橋)体験ツアー等)の実施

・絵本作家本人を誘致しワークショップや講演会を実施

・地域振興に資する絵本に関する事業の展望(絵本コンペなど)

以上の手法を持って多角的に研究するものである。

令和6年度芸術表現企画事業

事業名:「自分の居場所を自分で作る」ためのアトリウム棟リビングルーム化プロジェクト

事業代表者:ビジュアルアーツ専攻 准教授 尾花 賢一

研究概要

本プロジェクトは、大学内における表現活動の促進させるために、学びの仕組みだけではなく人々が集い穏やかに過ごし、語り合う空間も重要な要素であると捉えている。一方で現在の大学内にはその仕組みが未整備であることに注目した。また既存の設備に大規模工事によって手を加えるのではなく可動式の展示キットを作成するとともに、人とコトが混じり合うリビングルーム化プランの作成およびその実証実験を行ったものである。

事例調査や学内施設の調査から、アトリウム棟を単一の居場所とするのではなく、複数の居場所がネットワークのように連携することが重要であると考え、厚生棟や地域交流棟など、それぞれの特性を活かした居場所づくりと、学生の滞留や行動を循環できる仕組み作りが必要と考えた。

具体的な活動としては、アトリウム棟のゾーニング(居場所、掲示物スペース、展示スペース)を行い、既存の掲示板の再考、可変性の高いホワイエ家具のリニューアル、視覚的なゾーニングなどを実施し、ニケ像周辺階段を利用し、授業の合間にゆったりと過ごすことができるような什器を設置し検証を行った。

過年度の研究成果

競争的研究費

芸術表現企画事業研究費