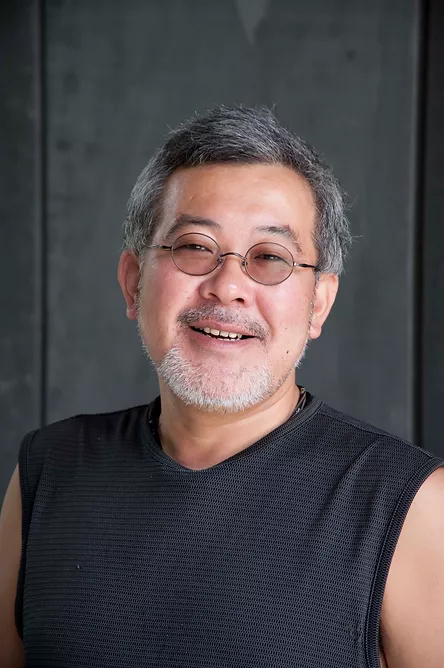

藤 浩志

-

職位

教授

-

学位

修士(芸術学)

-

研究分野

アートプロジェクト、地域計画、空間構成

-

学歴

1983

京都市立芸術大学美術学部工芸科染織専攻卒業

1985

京都市立芸術大学大学院美術研究科修了

-

職歴

1983-1985京都情報社設立(パフォーマンス・空間ディスプレイ企画制作、京都)1986-88パプアニューギニア国立芸術学校 講師(青年海外協力隊員として国際協力、彫刻・素描・水

彩画・イラストレーションの指導)1988-92都市再開発・都市計画・建築企画コンサルタント事務所勤務・東京1992-2017藤浩志企画制作室(美術表現・地域活動・空間制作に関する企画制作)1998-01神戸大学発達科学部 非常勤講師(空間構成)2005-08九州産業大学芸術学部 非常勤講師(現代美術論)2006-09九州大学工学部建築学科 非常勤講師(設計演習)2006-現在NPO法人プラスアーツ 副理事長2007-12神戸大学発達科学部 非常勤講師(表現ワークショップ論)2012-13十和田市現代美術館 副館長2014-16十和田市現代美術館 館長2014-現在秋田公立美術大学 美術学部美術学科 教授2017-19秋田公立美術大学 副学長2017-現在秋田公立美術大学大学院 複合芸術研究科 教授2017-現在株式会社 藤スタジオ 代表取締役2018-現在NPO法人アーツセンターあきた理事長2021-現在秋田市文化創造館館長 -

主な業績

藤浩志

美術家・プロジェクトディレクター

大島紬、数学、物理、幾何学、工作、日本画、染織、仏像、庭園、寺院建築への興味と体験を経由して京都市立芸術大学に入学。在学中演劇活動に没頭し、空間における身体表現とそれを成す背景のシステムに関心が向かう。大学院在学中に京都情報社を設立。美術の制度と成長に対する違和感をライブ、紙芝居、ディスプレイなどの演劇的手法で表現。同大学院修了後、社会制度、組織、流通等への抵抗から国際協力の現場(青年海外協力隊として)パプアニューギニア国立芸術学校に勤務し、原初的表現と人類学に出会う。帰国後、東京文京区の土地再開発業者・都市計画事務所に勤務し、土地と都市、建築と法規を学ぶ。取り壊される前の空家を活動拠点に転々とし九州に移住。パブリックに開かれた表現空間としてのカフェを経営しつつ市民運動と美術表現の狭間でデモンストレーション型の表現を模索。藤浩志企画制作室を立ち上げ美術家として「拠点づくり/しくみづくり/ツールの開発」等を探求。東日本大震災をきっかけに東北の文化施設、教育機関に関わり、新しいプロジェクトが発生する状況と連鎖を促すしくみについて模索中。

NPO法人プラスアーツ副理事長、十和田市現代美術館館長を経て秋田公立美術大学大学院複合芸術研究科・アーツ&ルーツ専攻教授、NPO法人アーツセンターあきた理事長、秋田市文化創造館館長、株式会社 藤スタジオ代表取締役 https://www.fujistudio.co研究活動

1982年野探幽の龍雲図の臈纈染による模写作品「八方睨みの龍もどき」小合友之助賞受賞(京都市立美術館)

1983年

公共空間での実践実験「鴨川泳いだ鯉のぼり」(三条大橋の下鴨川内・京都)

「コミュニケーションできない猫」(河原町商店街各所・京都)

「ナマズの群像建設未定地」(手賀沼横空き地・千葉)

1985年

美術の権威的側面への違和感を表現した大学院修了制作「ゴジラとハニワの結婚離婚問題」(京都市美術館、東京藝術大学、京都市立芸術大学、他)

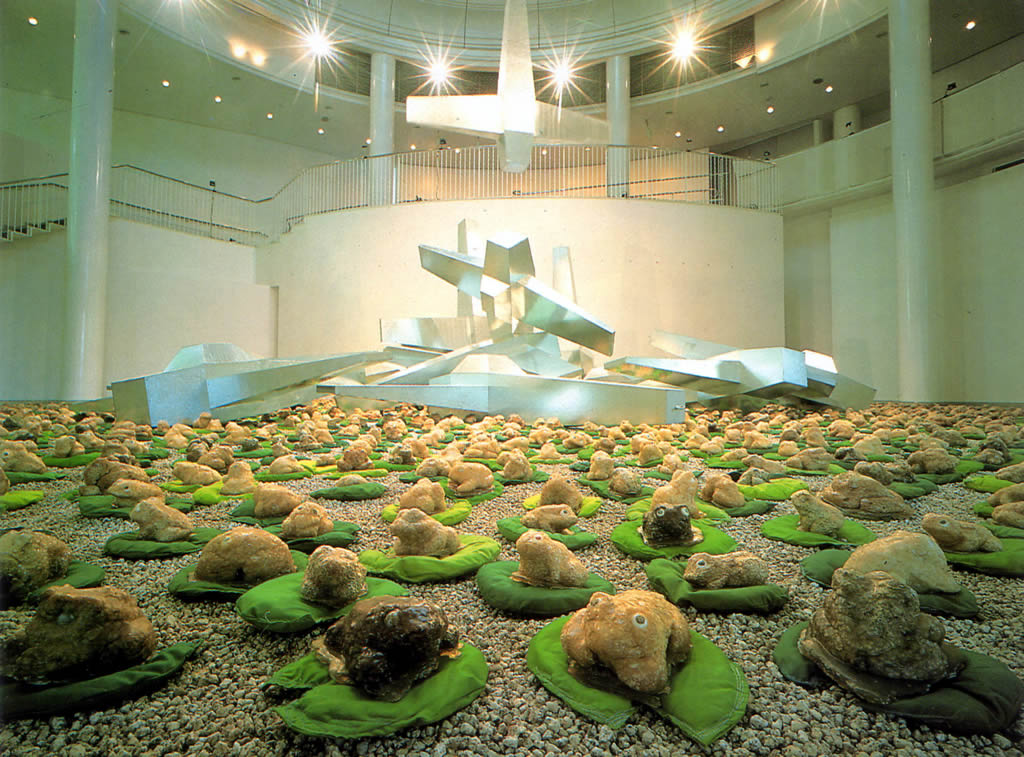

成長への違和感を表現しようとした様々な空間への実践「・・そこで頑張れアマガエル」「カメハニワの棲む島」「松の木の憂鬱」(京都三条商店街、京都アバンティ、京都上桂森下1-115 、多摩美術大学、横浜市民ギャラリー、原美術館、他)

1988年

圧倒的価値変換と美のあり方を問う実践「戦闘機をひくヤセ犬」「ヤセ犬の散歩」(パプアニューギニア国立博物館、東京ビッグサイト、灰塚アースワークプロジェクト・広島、ミュージアムシティ天神・福岡、熊本市現代美術館、北九州市立美術館、福岡市立美術館、他)

1989~96年

カフェという形式のパブリックアート実践「Media Garden Eスペイス」(Eスペイス・鹿児島、都城市立美術館・宮崎)

1991年

食料問題解決のためのプレゼンテーション空間表現「世界食料銀行構想」公開制作(ハラミュージアムアーク・群馬)「お米の砂漠、犬のおしっこ(1ヶ月分の給料のお米1トンを素材とした)」Fhファクトリエ・東京、ギャラリーなつか・東京、水戸芸術館・茨城、他)

1992~93年

人口増加の問題と未来の危機を問うプレゼンテーション空間表現「2025カエルの池シンポジウム」個展ージャパンアートスカラシップグランプリ受賞(青山スパイラルガーデン・東京)

「さよなら蛙達」個展(芦屋市立美術博物館・兵庫)「ふりカエルBAR OPEN!」個展(ギャラリーなつか・東京)

1993~1996年

鹿児島県の水害による河川改修工事と石橋撤去への抗議表現「ながれのかんさつ」鹿児島市新人賞受賞(鹿児島市立美術館、上石津町日本昭和音楽村・岐阜)

「カエルのキャンペーン」(高松市美術館、倉敷市立美術館、ふくやま美術館、福岡市美術館、世田谷美術館他)

1996年

OS的表現のツール開発のための実践実験「空を覆うカイト」(灰塚アースワークプロジェクト・広島、ラホール国立芸術大学・パキスタン、他)

1997年

未来の時間へのアプローチとツアー形式の表現「ゴミとネズミと未来予想-2004年の藤浩志の活動を予想するゲーム-」(モマコンテンポラリーアートギャラリー/筑前深江・福岡)

石橋保存運動の新聞記事の上にドローイングをして制作した表現「たけのはし」(絵本)地方出版文化功労賞次席受賞

養鶏場跡地をシェアスタジオとして使う実践「Studio FARM」(福岡)

1998年

廃校となる校庭を活用するための灯明をツールとしたOS的表現「公庭は素晴らしい」(旧御供所小学校・福岡)

自転車・低速車専用道路を活用した中心市街地の再生のためのツールの実験「サイクルリキシャ」KOJI International Artist Workshop参加(モディナガル市街・インド)

30年後にアートセンターとしてリノベーションするための複合ビル「e-terrace」竣工

1999年

社会課題へ解決を目指すオーストリアのアーティストグループ「ヴォッヘンクラウズール」メンバーとして学校へ専門家を派遣するエイジェンシーを提案する活動(ミュージアムシティ福岡)

表現手段としてのワークショップ空間の実践「バクの夢」個展(水戸芸術館・茨城)

ビデオカメラをマイクがわりに使う映像表現「うたをうたう」秋葉原TV出品(秋葉原電気街・東京)

3年間の家庭から排出されるビニプラゴミによるプレゼンテーション空間表現「Vinyl Plastics Collection」個展(箱根彫刻の森美術館・神奈川)

2000年~

要らなくなったおもちゃを使ったシステム型表現の実践「Kaekko」(山梨県立美術館、金沢21世紀美術館、水戸芸術館、熊本現代美術館、十和田市現代美術館、越後妻有アートトリエンナーレ出品他、世界各地数千カ所継続中)

家庭から排出されるビニプラ廃棄物素材を活用したデモンストレーション「Vinyl Plastics Connection」(サンディエゴ美術館・アメリカ、釜山市立美術館・韓国、台北當代藝術館・台湾、水戸芸術館・茨城、ACCワイマール・ドイツ、他)

アートセンターとしてリノベーションするための複合ビルの企画と運営「e-terrace」鹿児島市建築文化賞受賞(鹿児島)

2005年

家庭から収集された廃材による「Cross?」をツールとした映像によるインタラクティブ空間表現「違和感を飛び超える術」個展(福岡市美術館)

2005年~

神戸の震災10年事業を起点とした防災教育プログラムの開発「イザ!カエルキャラバン」(兵庫、新潟、宮崎、東京、インドネシア他各地)

2006年

家庭廃材を活用した空間作品「Dreaming Birds」「Happy Ring」バングラデッシュビエンナーレ出品グランプリ受賞(ダッカメモリアルホール・バングラデッシュ、何香凝美術館・シンセン、798芸術区・北京、広東市美術館・広東、御殿山現代美術センター・大阪)

かえっこをはじめとする廃棄物を利用した活動に対して環境省循環型社会功労者表彰受賞

廃墟を活用したシェアスタジオ「此花メヂア」の運営と、そこを拠点とした連鎖を促す社会実験「此花アートファーム構想」(大阪)

公共ホールの10周年事業における市民と制作する美術プログラムの実践「十年音泉♪ 演劇交響曲第一番」(仙南文化交流施設えずこホール・宮城)

2008年

かえっこで集まるおもちゃ素材を活用した空間のデモンストレーション「Happy Forest」(水戸芸術館・茨城)

ペットボトルなどの素材を収集して市民が自由に作品を作る工房をつくり、街飾りをつくるシステム型表現「Kaeru System」サイトサンタフェビエンナーレ出品(サイトサンタフェ/サンタフェオペラ/フォークアートミュージアム・アメリカ、水都大阪中之島)

元家具店4階建空ビルを活用したシェアスタジオ「北本タワー」の運営と、そこを拠点とした連鎖を促す社会実験「北本ビタミン」(北本市各地・埼玉)

公共ホールと市民活動の接点をつくるための対話の場「アリオスプランツ!」(文化交流施設いわきアリオス・福島)

2009年

おもちゃの破片類を使った空間へのアプローチを作るアートツールの制作「Toys Saurus」(水都大阪/ブレーカープロジェクト・大阪、アーツ千代田3331・東京、六本木アートナイト・東京等)

2010年

地域活動のキーパーソンとしての架空の人をつくる「藤島八十郎をつくる」瀬戸内国際芸術祭出品(豊島・香川)

2011年

青森ねぶたの廃材を利用したアートツールの表現「飛龍 青森からの旅」(国際芸術センター青森、博多駅・福岡、中之島公園・大阪他)

2012年

公立美術館を拠点としたアートセンターのあり方の模索と運営の実践(十和田市現代美術館・青森)

アートシステムの可視化のためのおもちゃの廃材を使ったアートツールによる空間表現「セントラルかえるステーション」個展(アーツ千代田3331・東京)

大型ホールの一年分のバックライト紙を収集し、市民が自由に作品を作る工房で街飾りをつくるシステム型表現「KAERU Party」(Arts Centre Melbourne・オーストラリア)

まちに面白い部室をつくるデモンストレーション「部室ビルダーかえるぐみ」(新潟水と土の芸術祭に出品、茅野市民館・長野)

2013年

美術館を市民活動の部室として開く実践「びじゅつの学校」(十和田市現代美術館・青森)

十和田奥入瀬渓流芸術祭総合ディレクター

2014年

おもちゃの破片やアートツールを活用したデモンストレーション「トイザウルスの秘境」(個展、ハラミュージアムアーク・群馬

「Polyplanet Company」(十和田市現代美術館・青森、札幌ストリートアート・北海道、茨城県北芸術祭・茨城)

「Happy Paradies?」(金沢21世紀美術館・石川、シンガポール国立博物館)

2015年

美術館全体をラーニングの場として開く実践「 藤浩志の展覧会・霧島超芸術学校」個展(霧島アートの森・鹿児島)

2016~17年

えずこホール20周年事業「えずこせいじん」の監修(仙南芸術文化センターえずこホール・宮城)

2017年

仙台市環境局と連携した市民の活動の連鎖を促す部室をつくる実践「ワケあり雑がみ部」(せんだいメディアテーク・宮城)

美術館のコレクションを活用した市民の表現を誘発する実践「小国び塾ーこんな解釈ありなんだ」(小国町坂本善三美術館・熊本)

ダンスカンパニー(山田うん)の公演の為のビニプラ廃棄物素材を活用した舞台美術「季節のない街」の実践(伊丹アイホール・大阪、世田谷パブリックシアター・東京、クアラルンプール/サバ・マレーシア)

2018年

いらなくなったおもちゃ類を活用したワークショップ空間表現「Jurassic Plastic」シドニーフェスティバル招待作品(シドニータウンホール・オーストラリア、高松市美術館・香川、京都府京都文化博物館別館・京都、チャンチュイクリエイティブパーク・タイバンコク)

いらなくなったぬいぐるみ類をつかったワークショップ空間表現「ぬいぐるマックス」(猪苗代はじまりの美術館・福島)

2019年

門限ズとのコラボレーションでの廃材を活用した美術部室を作り舞台美術をつくる実践「鳥取銀河鉄道祭の舞台美術(とりぎん文化会館・鳥取)

小説をつかった地域とアートを探る表現「小説 嶋タケシ」(十和田市現代美術館・青森)

2020~21年

伝説をツールとした市民活動のデモンストレーション「ディスカバ龍ー龍を探る」国民文化祭みやざき参加作品(都城市立美術館、都城市立図書館・宮崎)

埋もれてしまった過去の記録を再構成する表現「チュウタの観察帖」(秋田県立近代美術館/大町クラシック・秋田)

2021年

創造的な活動が発生する拠点ークリエイティブハブとしてのあり方を模索する実践「秋田市文化創造館」の開館(秋田)

プロジェクト研究会として秋田市文化創造事業「200年をたがやす」に出品参加(秋田市文化創造館・秋田)

中南米に移民した方々とのパブリックアート「メッセンジャー」をJICA横浜エントランスに設置(JICA横浜・神奈川)

東京ビエンナーレ2020/2021にマクドナルド社とのプロジェクト「Kaeko Expo.」出品参加(アーツ千代田3331、NOHGA hotel 秋葉原)

自宅とスタジオの日常を公開する「うみかえるのひらき」(糸島国際芸術祭2021糸島芸農・身体尺度に出品参加(糸島市うみかえる・うみテラス・福岡)

歴史的建造物掛川城竹の丸における掛川市民との共同制作「ぬいぐるみ〜ずの茶の間」(掛川ビエンナーレ出品作品・掛川市・静岡)

チャレンジ系のビデオテープなどを使ったオープン工房「チャレンジラボ」をちくごアート計画2021「はたらくアート」に出品(九州芸文館・福岡)

2022年

「関西の80年代」今、ふりかえる関西ニューウェーブ に「こいのぼりの一生」「ゴジラとハニワの結婚離婚問題」ドキュメント出品。(兵庫県立美術館)個展「藤浩志作品展」予想を超える!プラスチック時代と僕の旅(マージナルギャラリー・ 鹿児島)

個展 「藤浩志展 龍の存在を無視できない」(京都文化博物館)

-

担当科目

現代芸術演習(アーツ&ルーツ)

彫刻演習

アーツ&ルーツ導入演習

アーツ&ルーツ基礎演習

アートプロジェクト演習

アーツ&ルーツ応用演習

卒業研究(アーツ&ルーツ専攻)【複合芸研究科】

複合芸術論

複合芸術応用論A

複合芸術演習

複合芸術実習A

特別研究Ⅰ、Ⅱ

複合芸術表現研究Ⅰ、Ⅱ

複合芸術特別研究Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ - 作品例